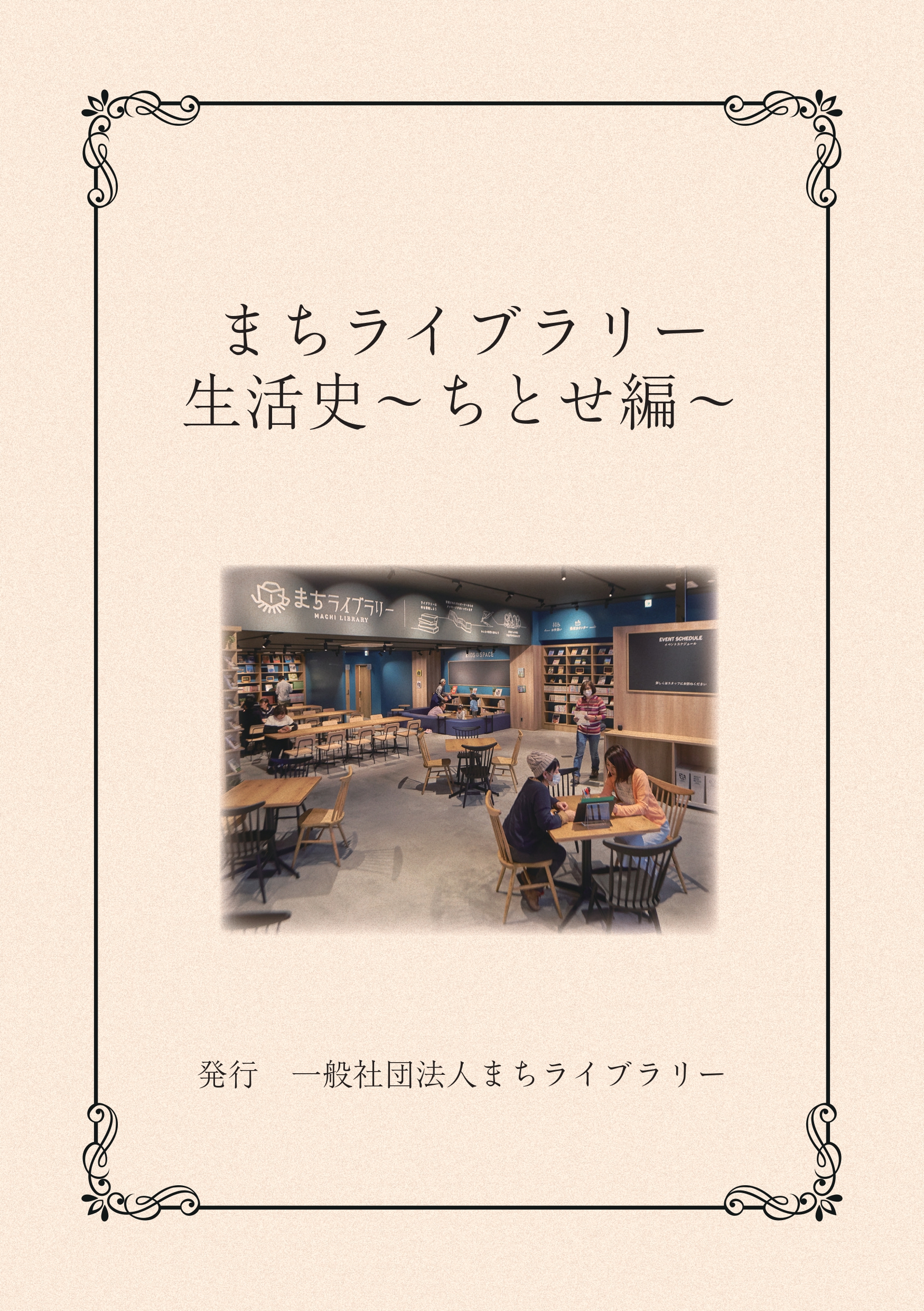

2023年2月から、まちライブラリー@ちとせで始まった「書くまちライブラリー」。元北海道新聞記者の篠原明典さんを講師にお招きし、月2回開催してきました。およそ1年半の活動を経て、参加者それぞれが日々のくらしや体験を書いた文章を「生活史」として冊子にまとめ発行しました。まちライブラリー@ちとせの「書くまちライブラリー」が全国のみなさんに届きますように。

2024年9月発行

購入はオンラインストア、こちらからどうぞ

「書くまちライブラリー」生活史文章教室講師 篠原明典さん メッセージ

「全国初の冊子誕生~広がりに期待」

お気に入りの本を介して人々が出会い、交流するコミュニティー型のライブラリーを活動の場に、全国でも初めての試みの冊子が誕生しました。

講師を務める道新文化センターエッセー教室の受講者がまちライブラリーを題材に書いた「大切な場所」。作品に導かれるように当施設を訪れ、礒井純充さんに出会ったのが縁で、本を読むだけでなく書く場にもーという「書くまちライブラリー」の考えに共感し、昨年2月に「生活史」文章教室がスタートしました。

「生活史」に興味を持ち、集まった千歳や恵庭、北広島などからの参加者と月2回実施。大きく構えた「自分史」ではなく、日々の暮らしや仕事、趣味などについて「文章の巧拙を気にせず、日常使っている自分の言葉で生活の匂いのある文章を書こう」を合言葉に、持ち寄った作品の合評を中心に行ってきました。

感想を述べ合う一方、興味や関心のおもむくままに自由に楽しく意見交換することも。こうして得た学びや気づきを作品に取り込むなどして文章に磨きをかけ、地元生活情報紙のコーナーで月1回紹介するのをはじめ、ブロック紙の読者の声欄や同情報紙の投稿欄に投稿するなど文章力の向上に努めました。

冊子にはこれまでに、同好の士が書く喜びを感じながら紡いだ作品を掲載しました。教室の運営にかかわった関係者、参加者は冊子の発行を励みにさらに活動に力を入れ、続けていく決意です。千歳の取り組みが全国に広がるよう期待するとともに、施設に集う人、地域の人たちに読み継がれるよう願っています。

元北海道新聞記者 「書くまちライブラリー」生活史文章教室講師 篠原明典

まちライブラリー提唱者 礒井純充 メッセージ

書くまちライブラリー「生活史~ちとせ編~」刊行にあたって

この度、篠原明典氏指導のもと行ってきた、「書くまちライブラリー」文章教室が、「生活史~ちとせ編~」を刊行することになりました。2年近い時間をかけて本活動をご指導いただいた篠原氏ならびに、ご参加され執筆された皆さまに感謝申し上げます。

きっかけは、2020年に実施した「ブックフェスタ・ジャパン」にさかのぼります。当時、基調講演にお招きした、立命館大学先端総合学術研究科・岸政彦教授から「『図書館は本を読むところ』になっているが、『本を書くところとしても大事ではないか』」という問題提起がありました。中でも、当時「東京の生活史」(筑摩書房)の編集作業中だった岸氏は、生活者の声を記録することの大切さを訴えておられました。

岸氏の発言は、私に大きな影響を与えました。まちライブラリーは専門家が蔵書を集めるのではなく、市井に生きる人々が本を持ち寄って成立しています。特定の人の見識より、多数の市民が誰かと共有したい本を持参した方がはるかに意味があるという意識からこの活動が始まっています。これを踏まえ、人々の日々の暮らしの様子を書き留めることが重要だと気づかされたのです。

市井の人たちの力や存在は埋もれがちですが、社会を読み解く上ではとても大事なものになっています。どうぞこれからも、この取り組みを継続して続けていかれることを強く期待しております。

まちライブラリー提唱者 礒井純充